ANIMATION MÉTABOLIQUE

Notes sur «Mais un oiseau ne chantait pas»

de Pierre Hébert, 27/02/2019

J’ai commencé ces notes alors que j’étais en route vers le Festival international du film de Rotterdam où mon court métrage Mais un oiseau ne chantait pas allait être montré dans le contexte d’une programmation un peu inhabituelle, concoctée par le programmeur Edwin Carels. La section thématique Say no more se déclinait en quatre programmes, chacun avec un accent différent (Say : No more distances, Say : No more straight lines, Say : No more domestic silence, Say : No more darkness). Mon film était programmé dans Say : No more darkness. L’ensemble de la série était organisé autour des notions de silence, d’intimité et de concentration. Chaque séance était précédée d’une performance sans paroles, réalisée par de jeunes artistes néerlandais, et les échanges avec le public après la projection allaient se dérouler sans microphone de sorte à respecter le climat de receuillement et à assurer qu’aucune parole, même pas celle du réalisateur, n’ait pré-éminence sur celles des autres. J’éprouvais une réelle excitation à la perspective que mon film soit montré d’une telle façon. J’ai donc senti le besoin de me préparer en conséquence pour les échanges avec le public. D’où ces notes.

Ma première préoccupation était de clarifier un possible malentendu quant à la nature du film et de ce dont il traite. À première vue, il peut sembler qu’il s’agisse d’un simple exercice formel d’interprétation visuelle d’une pièce de musique, un exemple de «visual music» selon l’expression couramment utilisée ces années-ci. La relation entre mes animations gravées sur pellicule et la musique de violon solo de Malcolm Goldstein est tellement centrale et construite de manière si serrée qu’il est difficile de ne pas décrire cette interaction précisément avec ces mots : une interprétation visuelle d’une pièce de musique. Même si je ne suis pas à l’aise avec l’expression «visual music», je finis souvent, moi-même, par décrire mon film ainsi.

Il est vrai que j’ai effectivement basé l’animation sur une analyse extrêmement détaillée, de la musique. Je préfère habituellement laisser les développements musicaux et animés à leur propre espace autonome. Je conçois plutôt les liens entre ces deux volets en terme d’oppositions, de résistances, de polarités centrifuges, de potentialités variables et de constellations, bref des relations à distance entre les deux ordres d’événements. Je ne crois pas à des correspondances naturelles ou fusionnelles, terme à terme, entre la musique et les images en mouvement. C’est sur une telle hypothèse de convergence qu’est fondée, me semble-t-il, l’idée de la «musique visuelle». Pour ma part, je pense que le temps ne s’écoule pas de la même façon, n’est pas homogène entre les images et la musique et que les rapports de synchronisation ne sont qu’une construction fondée sur un temps chronométrique abstrait. Il peut certes en résulter une efficacité souvent spectaculaire, mais au prix d’un fort risque d’aplatissement de la richesse potentielle et polyvalente des rapports entre les deux composantes.

Alors, même si Mais un oiseau ne chantait pas est une œuvre où la synchronisation entre la musique et les images est très poussée, se contenter de la décrire comme «une interprétation visuelle d’une pièce de musique» risque de rater des éléments de sens plus profonds. Je propose ici d ‘aborder la question en partant de mes relations personnelles avec Malcolm Goldstein et avec sa musique. Je voudrais souligner trois ordres de considérations à cet égard.

1- Dans ce film, le choix d’utiliser la pièce musicale de Malcolm Goldstein, But one bird sang not, est d’abord une question d’évidence documentaire. Elle est là comme document qui témoigne de quelque chose que Malcolm a fait en 1995, alors que la guerre faisait rage à Sarajevo et en Bosnie-Herzégovine. Il décide alors de jouer des chants folkloriques bosniaques comme geste d’espoir pour la paix. Il est intéressant de noter que l’ensemble du projet qui incluait aussi des compositions originales, s’intitulait «Configurations in darkness». C’est un écho direct avec l’intitulé du programme «Say : No more darkness», dans lequel le film allait être projeté. Il est clair que ce geste d’espoir n’avait aucune chance d’avoir un quelconque effet sur le cours réel de la guerre. Néanmoins, il s’agissait d’une action d’une grande importance même, si elle pouvait sembler futile, car elle témoignait d’une puissance spécifique et incomparable que l’art peut avoir, une forme pure de puissance qui transcende le domaine des causes et des effets. Elle transcende également le moment où elle a eu lieu et, grâce à sa pureté, peut survivre dans les temps à venir, comme réactivation secrète de la tradition des gestes de dissidence. Je pourrais en donner d’autres exemples, comme ce geste d’arroser un arbre mort, dans le film Le Sacrifice de Tarkovski. Où encore, de façon plus allusive, on pourrait la rapprocher de l’idée de ressemblance non sensible chez Walter Benjamin, qui existe mais ne peut être repérée. Comme une image montrée dans l’obscurité, comme une parole murmurée par un sourd muet. Au niveau le plus profond, mon film est un hommage au geste humble de Malcolm Goldstein en 1995, et une volonté de participer à sa remémoration, en réaffirmant que quelque chose de faible et de petit, de presque imperceptible, a eu lieu et résistait.

2- Il me semble assez évident que cette étrange puissance ne peut être déployée que par un artiste particulièrement discret, dans le silence des médias. Le silence des médias est une condition presque indispensable pour que cela advienne. C’est donc dire que ce registre mineur est inaccessible à une star ou à une célébrité quelconque. Malcolm n’est pas une célébrité, bien qu’il ait eu une brillante carrière (John Cage, Ornette Coleman et Pauline Oiviera ont écrit pour lui et, pendant des années, il a tourné à travers le monde). Octogénaire, il vit maintenant dans un modeste appartement à Montréal. On pourrait penser avec justesse qu’il mériterait plus de reconnaissance. Mais il s’objecterait certainement à une telle façon de voir les choses et, effectivement, ce n’est pas ce qui est en jeu ici. Son approche pure et rigoureuse de la musique ne dépend aucunement d’une grande visibilité publique. C’est plus une question d’intimité, de concentration, de consistance, d’une grande obstination à rester dans son sillon radical. Toutes des choses qui nécessitent une certaine part de retrait. Ainsi, utiliser la musique de Malcolm dans un film est une entreprise délicate qui, tout en rendant sa musique plus «visible», comporte le risque de briser quelque chose, de déranger des éléments essentiels qui doivent rester dans l’ombre. Il y a là un impératif de grande attention. Pour moi, travailler avec lui s’est inséré dans une chronologie personnelle assez paradoxale. J’aurais dû le rencontrer il y a trente ans, lorsqu’il est d’abord venu s’installer à Montréal. Comme il se produisait avec des musiciens que je connaissais bien, j’aurais dû le croiser des dizaines de fois pendant les années qui ont suivi. Pourtant, nous n’avons fait connaissance qu’il y a trois ans, à l’occasion d’une première collaboration pour la musique de mon film Scratch/triptyque-3 (2016, 9:55), puis pour celle de l’installation vidéo Scratch – polyphonie de clignotement (2017). Mais, au fond, c’était une question d’âge. En vieillissant, j’ai beaucoup ressenti la nécessité de collaborer avec des artistes plus jeunes que moi. C’est évidemment une chose très gratifiante. Dans le même mouvement, il m’est progressivement apparu que je devais également faire l’effort de travailler avec des artistes plus vieux que moi, dans le but de me faire une idée de ce que c’est de continuer à faire de l’art à un âge avancé, tout en restant fidèle aux mêmes options radicales et même en les poussant plus loin.

3- J’ai donc contacté Malcolm il y a trois ans, à un moment très particulier de ma vie créative. Je venais tout juste de reprendre la pratique de l’animation gravée directement sur pellicule après quinze ans d’interruption. J’avais appris cette technique de Norman McLaren et de Len Lye, elle avait été le centre ascétique de mon travail pendant de longues années. Au début des années 2000, sans vraiment le décider, je l’avais laissée de côté pour adopter les outils numériques. Je n’ai aucun regret d’avoir pris ce virage technologique qui était nécessaire. Mais il se trouve que diverses circonstances m’ont fait revenir à mes vieux outils. J’ai néanmoins été très préoccupé de ne pas simplement reprendre les choses là où je les avais laissées quinze ans plus tôt. J’ai considéré que je devais me soumettre à un programme précis et contraignant pour me forcer à aller dans de nouvelles directions. La rencontre avec la musique de Malcolm a été un des aspects de ce programme. Après avoir étudié attentivement, image par image, les réseaux de clignotements dans le film Blinkity Blank de Norman McLaren, l’idée d’une «polyphonie de clignotements» m’est venue. Cela consistait à composer le flux filmique avec de multiples couches faites de différentes fréquences d’intermittences, en décalage calculé les unes avec les autres. Il m’est apparu qu’avec ses constructions complexes en arpèges, d’une grande élégance sous des dehors rugueux et presque chaotiques, la musique de Malcolm constituait la contrepartie parfaite qui pouvait s’ajuster à mon projet et me forcer, si je m’y soumettais de façon minutieuse, à aller vers des territoires inconnus où je ne serais pas allé tout seul. En ce qui concerne la pièce pour violon solo But one bird sang not, j’ai trouvé que c’était un morceau de musique exceptionnellement beau, avec à la fois quelque chose d’intriqué et de transparent. À travers des variations sur un thème très simple, on y voit se déployer de façon presque didactique le processus d’élaboration musicale de Malcolm. C’est ce qui m’a décidé à faire quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant, et que j’avais toujours voulu éviter par principe, c’est-à-dire de synchroniser très précisément, éléments par éléments, mon animation avec une pièce de musique, acceptant de conformer totalement mes animations aux complexités de sa texture intime. Une sorte de «mickeymousing» absolu. J’avais la profonde conviction que j’avais énormément à tirer d’un exercice aussi extrême. C’était un chemin difficile à suivre, auquel je résistais énormément car je restais toujours aussi convaincu des différences fondamentales entre les flux temporels de la musique et de l’animation. Mais, dans ce cas précis, je croyais avoir tout à gagner à m’y soumettre. J’ai la certitude, en effet, que c’est en imposant ainsi quelque chose de non naturel et d’excessif dans mon animation, que je suis parvenu à un résultat qui me satisfasse.

Au bout du compte, je crois pouvoir affirmer qu’il s’agit bien d’une interprétation très élégante d’une brillante pièce de musique. Je ne puis nier cela, et je dois aussi admettre que c’est agréable et harmonieux à regarder. Mais sous la surface, il y a un réseau complexe d’autres considérations qui lui donnent son sens profond, plus rompu, au-delà des harmonies du premier abord. Et je vois que c’était une chose tout à fait appropriée que ce film soit montré dans le programme Say : No more darkness, qui permettait justement de faire ressortir les complexités de son processus formatif.

Addendum – 1

Je crois nécessaire d’ajouter quelques commentaires sur la question de la pratique de l’art à un âge avancé. Ayant atteint l’âge de 75 ans il y a quelques semaines, la question devient pour moi plus centrale. Qu’est-ce que je cherche à prouver en m’obstinant à ce point dans ma vie de création ? Il y a bien sûr le plaisir de le faire qui, heureusement, ne s’atténue pas. C’est une condition nécessaire, mais non suffisante. J’ai vécu toute ma vie adulte en me définissant comme artiste, «profession : artiste», ce qui inclut, qu’on le veuille ou pas, un impératif de responsabilité irrémédiablement lié à cet état. Il doit bien y avoir aussi, au-delà du plaisir, une obligation de persistance.

À cet égard, je garde toujours en tête la terrible admonestation de l’écrivain hongrois Imre Kertesz dans son livre Un autre :

Si ton occupation – non laissons là les sous-entendus -, si la passion de ta vie t’amène à définir la condition humaine, tu dois ouvrir ton cœur à la misère totale qui réside dans cet état ; mais tu ne peux rester indifférent au mouvement de ta plume, à la «joie de créer». Tu es un menteur alors ? Bien sûr ; mais toute grande aventure recèle cet ordre : tu dois donner de toi même, qu’on mange ta chair, qu’on boive ton sang…La pire des fins, c’est une sorte de panne banale, ordinaire : elle dément tout. Ne pas sortir des lumières de la fête – oh, l’horreur de l’ennui : l’ennui est un crime. Si ton existence n’est pas incroyable, alors elle ne vaut pas qu’on en parle. (Imre Kertész, Un autre , chronique d’une métamorphose, Actes Sud, p. 109)

Dans cette citation, il y a «la joie de créer», mais aussi «la pire des fins» qui «dément tout». Depuis que je l’ai lue, je suis hanté par cette injonction radicale : la fin d’une vie de création «par panne banale, ordinaire» démentirait et enlèverait toute valeur à tout ce qui a précédé. Comme si l’engagement à définir par l’art la condition humaine ne souffrait pas de s’interrompre sans s’annuler intégralement, sans mettre en doute le sérieux et l’authenticité de l’engagement. Quand, jeune homme ou jeune femme, on devient artiste parce qu’on aime ça et que peut-être on croit avoir du talent, on ne se doute pas qu’à l’autre bout du chemin, cette décision apparaîtra comme une machine infernale dont on ne pourra se désengager sans déshonneur.

Que signifie alors devoir continuer à créer dans le grand âge jusqu’à la mort ou tant que c’est physiquement possible, alors que supposément on n’a plus rien à prouver et que, l’âgisme aidant, «on» ne vous demande plus de prouver quoi que ce soit. Cela rejoint cette question de la puissance invisible et discrète de l’art, qui se situe hors de l’ordre des causes et des effets, que j’ai évoquée plus haut, ce point où la pratique de l’art apparaît comme une question de métabolisme fondamental tant pour la société que pour l’artiste, le niveau de dépense minimal qui doit avoir lieu dans un substrat même invisible, sans quoi l’organisme meurt. Là où l’art est une question de vie ou de mort. C’est la face cachée qui se situe en contrepartie de ce que nécessairement une œuvre d’art existe pour s’adresser aux autres, qu’elle se constitue d’abord comme un vecteur centrifuge. Il y aurait donc un double mouvement, un mouvement centrifuge qui est l’adresse et le partage, et un mouvement centripète uniquement lié au fait que l’activité ait lieu. Ainsi l’artiste serait le point d’intersection de ces deux mouvements. Et avec le grand âge, la puissance centripète, métabolique, jusque-là dissimulée derrière l’élan centrifuge, occuperait peu à peu le devant de la scène et prendrait la forme de cette dure exigence dont parle Kertesz, qui met en jeu le sens de toute une vie et dont l’artiste ne serait délié que par la mort.

Addendum – 2

Il me vient à l’esprit une autre approche vers cette vision de l’art comme flux métabolique fondamental assurant le maintient de la vie, il s’agit dans ce cas d’une singulière mise en perspective de l’animation dans le roman de l’écrivaine japonaise Yôko Ogawa, Les instantannés d’Ambre (en traduction française chez Acte Sud, 2018). Je dois mentionner que, depuis des années, je suis un lecteur assidu de Yôko Ogawa et que j’ai beaucoup d’intérêt pour son genre particulier de réalisme magique. Dans mon projet Têtes, les dessins 340 à 345 sont directement inspirés du roman Petits oiseaux que je lisais à ce moment-là, influence qui a régulièrement refait surface jusqu’à la fin de la série, particulièrement dans la finale avec les dessins 425 à 445 (pierrehebert.com/fr/art-visuel/web/tetes-mail-art-sur-facebook/ et aussi Tëtes/Heads, éditions de l’œil, Montreuil, 2017, 320 pages, www.editionsdeloeil.com/product-page/têtes-heads-pierre-hébert).

À l’hiver 2019, j’étais au Japon, entre autres dans le but de m’initier à la calligraphie japonaise en envisageant la possibilité que cela pourrait infléchir ma pratique de la gravure sur pellicule. Ce projet est né dans la foulée de Mais un oiseau ne chantait pas, à la faveur d’une réflexion sur l’idée de «geste souverain», de «geste absolu». Il s’agissait de prendre en charge l’irréversibilité du trait tant en calligraphie qu’en gravure sur pellicule, ainsi que la nécessité d’une discipline corporelle et spirituelle qui seule peut permettre de la maîtriser. C’était un nouvel épisode dans le programme de contraintes auxquelles je continue à me soumettre, toujours avec l’objectif d’infléchir ma pratique de la gravure sur pellicule. Le fait d’avoir découvert qu’à l’occasion Malcolm Goldstein s’adonne également à la calligraphie en marge de son activité musicale (une contrepartie dont la nécessité dans son cas me semble limpide, tout comme l’est sa pratique assidue des œuvres pour violon seul de Bach) n’a pas été sans m’encourager dans ma décision de prendre cette tangente.

C’est en plein au milieu de cet apprentissage que j’ai entrepris la lecture du roman d’Ogawa et que j’y ai découvert une surprenante mise en scène de l’animation. Ce n’est pas facile à résumer. Laissant beaucoup d’éléments de côté, l’essentiel pour mon propos se réduit à ceci : un enfant nommé Ambre fait revivre sa petite sœur décédée en l’animant sur le coin des pages successives des volumes d’encyclopédies jadis publiés par son père depuis disparu. Il n’est fait aucune mention de l’existence de l’art de l’animation, ni des conditions techniques qui normalement le conditionnent. À aucun moment d’ailleurs, le mot «animation» n’est utilisé, c’est le terme «instantanés» qui en tient lieu, d’où le titre du livre. Ambre découvre spontanément la possibilité de créer ainsi du mouvement par simple besoin vital de palier à l’absence de la sœur, d’abord, et probablement aussi de celle du père. Ceci se passe dans un contexte de séquestration, dans une bulle coupée du monde extérieur avec la sœur aînée et le frère cadet. L’animation est posée, hors de toute considération technique, comme impératif de faire revivre et de survivre. Ambre le fait avec les moyens les plus simples et les plus naïfs, un «flip book» sur le coin des pages de livres. Dans des séances toujours ritualisées, il feuillette rapidement, avec les doigts, et comme un souffle qui passe sur le savoir encyclopédique qui sert de support, l’enfant disparue reprend vie.

On apprend aussi qu’Ambre, devenu un Mr Amber très âgé vivant dans une résidence pour vieux artistes, continue à «montrer» ses «instantanés» dans des séances spéciales, toujours à partir des mêmes vieux volumes presque démembrés. Son art avait finalement été reconnu par des critiques d’art, mais il aura toujours refusé que ses animations soient reproduites. Pour lui, elles n’ont de sens que dans le cadre des conditions de survie qui les ont rendues nécessaires.

J’ai été très frappé par cette allégorie romanesque du cinéma d’animation, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans un contexte qui n’a rien à voir avec la situation racontée dans le roman, j’ai moi-même fait mes premières animations sur les coins de mes cahiers d’écolier et de mes livres d’école. C’est une méthode très primitive où le principe est de faire avec presque rien, ce qui n’est pas sans analogie avec la gravure sur pellicule. Celle-ci n’est pas dégagée au même degré de la gangue technologique (elle prend en compte l’existence de la pellicule, donc du cinéma) mais, du fait d’agir directement sur le support d’image cinématographique et de court-circuiter tout recours à l’appareillage de tournage, elle procède avec le même esprit de naïveté. Dans l’attachement d’Ambre pour ses dessins sur les coins de pages d’encyclopédie, je retrouve un peu mon amour de la gravure sur pellicule de cinéma. D’un côté, il y a comme substrat tout le savoir du monde et, de l’autre, toutes les images du monde.

Mais ce qui me touche le plus profondément dans cette histoire, c’est que l’animation, sans égard pour ses conditions historiques d’existence, y est présentée comme pur besoin vital spontané, survivre et faire revivre, qu’une action de vie doit absolument être accomplie pour se sauver et qu’elle ait en ceci toute sa puissance métabolique. Une raison existentielle pour que l’animation doive exister, qui transcende sa brève histoire d’à peine un siècle. D’autant que cela doit être l’œuvre de mains et de doigts desquels un souffle peut naître.

Ambre souleva le volume à deux mains, posa son pouce au coin des pages. Puis à une vitesse à laquelle il s’était longuement entrainé, (…) il les feuilleta à vitesse constante de manière à ce que chaque coin de page soit visible à intervalles réguliers. (…) Le temps d’un nouveau clignement de paupière révéla sous les doigts d’Ambre la petite dernière. La malheureuse enfant de leur mère revivait dans un coin d’encyclopédie où se trouvait répertoriées toutes les choses du monde. (…) Dans l’instant qui se produisait entre les pages retombant l’une après l’autre se lisait ce qu’Ambre avait dessiné. (…) Les trois enfants et leur mère retenant leur souffle prêtaient l’oreille à la voix de la benjamine, persuadés qu’elle allait leur parvenir dans le souffle du tournoiement des pages. (pp 113-114)

Addendum – 3

Dans le texte initial, je fais référence à l’idée de «ressemblance non sensible» chez Walter Benjamin comme exemple de quelque chose qui agit tout en échappant à la perception. J’ai plusieurs fois été tenté d’éliminer ce passage car le lien avec mon fil de pensée semblait peut-être un peu ténu. Plutôt que de le supprimer, j’ai décidé de retourner lire La théorie de la ressemblance, le texte de Benjamin où cette idée est exposée (in Revue d’esthétique, numéro hors série consacré à Walter Benjamin, 1990, pp 61-65). Il y avait peut-être de bonnes raisons pour que cette idée soit remontée à la surface. Il s’agit d’un texte relativement court, mais absolument vertigineux, qui passe à toute vitesse du savoir occulte aux jeux des enfants, à l’astrologie, aux constellations, à l’instant de la naissance qui a la fugacité de l’éclair, au langage, au lien entre «le parlé et l’écrit», à la lecture et finalement au rythme de la lecture. Dans son ensemble, le texte traite des ressemblances originelles dont est tissé le langage, que nous ne percevons pas, sinon inconsciemment. Le substrat métabolique de l’expérience humaine dont nous ne voyons que la pointe de l’iceberg, c’est bien le fil que je suis. Mais il y a plusieurs autres points de convergence avec ce qui se développe ici.

Premièrement, Benjamin explique que le jeu, particulièrement le jeu des enfants, est l’école de la faculté mimétique. Il reviendra deux autres fois sur le thème de l’enfance en rapport avec l’astrologie, se référant au moment de la naissance. L’enfance constitue donc une sorte d’armature profonde du texte. Ceci me ramène au roman de Yôko Ogawa où les «instantanés» d’Ambre apparaissent d’abord dans le cadre d’un simple jeu d’enfant. Un âne est dessiné sur les deux faces d’un disque de carton, qui s’anime lorsqu’on le fait pivoter. Tout en restant à la limite du jeu, l’entreprise de faire revivre la petite sœur décédée est plus grave et plus compliquée. Elle verse dans la magie et entre totalement dans le domaine des ressemblances et ce, d’une façon singulière et ambiguë. En effet, Ogawa note que les dessins particuliers sur les pages successives de l’encyclopédie sont naïfs et maladroits, marqués de ratures. C’est seulement lorsque Ambre manipule le livre, pour faire défiler rapidement la suite des dessins, que se révèle, comme dans un souffle, une ressemblance aérienne de la petite sœur. C’est une remarque profonde : l’animation ne se réduit pas simplement à l’addition mécanique de dessins successifs. À mon avis, les animations trop lisses qui se contentent de cette addition mécanique s’interdisent justement l’éclair magique de la ressemblance véritable. La vraie magie de l’animation vient justement de ce qu’à travers une alchimie complexe de la succession des dessins, quelque chose apparaisse de surcroit, une «ressemblance non sensible», un rappel d’un état archaïque originel selon Benjamin, un appel au monde des morts pour Ambre.

C’est peut-être là le sens profond de la célèbre définition de Norman McLaren (L’animation n’est pas l’art des dessins qui bougent mais l’art des mouvements dessinés). C’est ce à quoi Benjamin touche également dans l’extrait suivant :

Le tempo, la rapidité de la lecture ou de l’écriture – élément qu’on ne peut guère dissocier d’elles – représentait alors, en quelque sorte, l’effort, la capacité déployés pour faire participer l’esprit du rythme selon lequel des ressemblances jaillissent fugitivement du fleuve des choses, étincèlent un instant et de nouveau s’y engloutissent. Aussi, sauf à ni plus ni moins s’interdire de comprendre, la lecture profane a-t-elle en commun avec toute lecture magique le fait de dépendre d’un rythme nécessaire, ou plutôt d’un instant critique, que celui qui lit ne doit à aucun prix négliger s’il ne veut pas rester les mains vides. (pp. 64-65)

Cela s’applique à l’animation, et tout particulièrement à ce type particulier d’animation que je désigne comme «polyphonie de clignotements». Dans ce cas, le simple regard sur la série d’images ne permet pas de percevoir ce qui n’apparaîtra que lorsque les images se succèderont au bon rythme sur un écran. Ce qui devient visible alors est de l’ordre des configurations «qui jaillissent fugitivement du fleuve des choses». Ce sont des images qui ne sont véritablement visibles que dans leur flux et qu’il est impossible de figer. Ainsi je n’ai pas dessiné d’oiseau dans Mais un oiseau ne chantait pas, mais on peut en voir qui «étincèlent» partout dans le flux de l’animation.

Je trouve aussi d’autres convergences avec ce que Benjamin élabore au sujet de ce qui relie «le parlé et l’écrit». Il mentionne l’importance de considérer l’histoire de la formation de l’écriture, et des leçons de la graphologie moderne à ce sujet. Il ne va pas jusqu’à considérer le cas des idéogrammes chinois qui offrent l’exemple d’une histoire avérée où l’écriture des caractères s’est d’abord constitué à la fois comme ressemblances avec les choses et comme système cosmogonique en lien avec un pouvoir politique théocratique. Peu à peu, ces «ressemblances» se sont atténuées par un processus de sécularisation, de schématisation, de simplification, et aussi de complexification par agrégation de composantes multiples. Sans oublier la calligraphie en elle-même dont l’histoire accompagne pas à pas ce parcours des idéogrammes vers l’abstraction, où la tension entre la lisibilité et l’invention graphique double les liens entre «le parlé et l’écrit», où le magique et le rituel s’entremêlent au profane . D’un simple travail sur le «geste souverain» dans la foulée de Mais un oiseau ne chantait pas, je suis maintenant propulsé dans un maelström historique et culturel vertigineux, inattendu, dont je ne sais ni comment ni quand je me sortirai.

Addendum – 4

Le rêve d’un oiseau qui n’existe pas

C’est de ne plus être un rêve

Personne n’est jamais content

Et comment voulez-vous que le monde

puisse aller bien dans ces conditions ?

Claude Aveline

Toutes ces remarques autour de Mais un oiseau ne chantait pas me font penser à Robert Lapoujade, un des cinéastes d’animation que j’admirais au début de ma carrière, et à son film Trois portraits d’un oiseau qui n’existait pas (1965, ORTF, sur un poème de Claude Aveline, musique de François Bayle). À cause de «l’oiseau» bien sûr ; à cause de la double référence au négatif, «qui n’existe pas» dans un cas (qui en propose tout de même trois portraits) et «ne chantait pas» dans l’autre (qui en fait tout de même entendre et voir le chant) ; à cause du segment initial qui rappelle un peu Blinkity Blank (où il est aussi question d’oiseaux, tout comme chez Ambre dans les animations aériennes de la sœur morte) ; à cause du troisième portrait où l’animation touche délicatement au domaine de l’intermittence, là où les complexes constructions image par image se transforment sur l’écran en images «qui n’existe pas» dont, on l’a vu, seul le défilement de la bande de film permet le scintillement.

Je cite le nom de Lapoujade parce que je ne l’ai jamais oublié et que, depuis son décès en 1993, (vivant depuis plusieurs années dans un dénuement complet, selon le témoignage de Pascal Vimenet in Abécédaire de la fantasmagorie – Variations, pp 157-161) son œuvre engagée de peintre et de cinéaste a presque été oubliée. La plupart de ses films dorment inaccessibles, quelque part à l’INA, et n’ont pas été projetés depuis fort longtemps. Seul Trois portraits d’un oiseau qui n’existait pas est disponible sur internet. Son œuvre est submergée dans les outre mondes silencieux, métaboliques, de l’histoire de l’art et du cinéma, avec toutes ces autres œuvres perdues dont on est secrètement nourri sans s’en rendre compte.

Pourtant, en 1965, dans un important article, «Résumé du chapitre suivant» (Cinéma 65, Spécial animation 2, pp 91-104) le critique André Martin, cherchant à circonscrire ce qui, dans le monde du cinéma d’animation d’alors était promesse d’avenir, plaçait le nom de Lapoujade à côté de ceux de Norman McLaren, Len Lye, et Robert Breer. Au sujet de Norman McLaren et de Len Lye, Martin proclamait qu’ils avaient «touché au cinéma», principalement du fait de leur travail sans caméra. Mais ses longs commentaires sur la pratique extrême de la discontinuité chez Robert Breer nous permettent, je crois, d’annexer à cette idée de «toucher au cinéma» la totalité du domaine complexe des modulations et des permutations de l’écart entre les photogrammes auquel d’ailleurs le travail direct sur la pellicule offre un accès privilégié. Cela permet alors de situer l’œuvre subtile de Lapoujade dans le territoire de ce qui «touche au cinéma», à la fois un peu en-deçà (premier portrait) et un peu au-delà (le troisième portrait) de la pratique ordinaire de l’animation. Son usage de la discontinuité s’exprime avec une certaine retenue, ce qui le place à l’autre extrême de l’axe qui le relie à la facture frénétique des films de Robert Breer.

On aura compris qu’il s’agit pour moi de mettre en ordre un panthéon personnel de ceux qui ont illuminé le début de ma carrière, dont André Martin fait aussi partie. Il est intéressant de noter qu’au moment où, déçu du cours des choses en animation, il était occupé à réhabiliter «l’animated cartoon» américain, Martin semble quand même être forcé, et dans une certaine mesure à son corps défendant, de s’attarder longuement au travail du discontinu, et ce même en regard de l’animation classique américaine : Sachez en tout cas que les créateurs de l’animated cartoon dignes de ce nom ont toujours considéré le stade de la rough animation comme le plus beau de tous. Et que ce n’est qu’à regret qu’ils voyaient leur travail s’engager dans la chaîne usinière de production, passer par une opération appelée le cleaning au cours de laquelle on épurait le dessin jaillissant et remplaçait son dynamisme natif par une finesse et une perfection de trait plutôt stérilisante. (opus cité, John Hubley, un anarchiste de sang royal, p. 26). Dans une autre partie de sa célèbre définition, McLaren évoque la possibilité de manipuler l’invisible : «en conséquence, l’animation est l’art de manipuler les interstices invisibles qui reposent entre les photogrammes». Peut-être peut-on y voir ce qui fonde le «pouvoir des animateurs capables d’exprimer la pensée humaine directement en images dynamiques» (André Martin, opus cité p.104). On a ici une piste qui autorise à affirmer, face au tournage réel, une spécificité de l’animation qui dépasse l’alternative débilitante entre la fantaisie et le réalisme, fut-il ontologique, et qui, se situant dans un rapport direct avec la pensée humaine, la légétimise comme cinéma de plein droit. Voir à ce sujet mon texte André Martin et André Bazin, ontologie du cinéma, (pierrehebert.com/fr/andre-martin-et-andre-bazin-ontologie-du-cinema/ ou www.horschamp.qc.ca/spip.php?article784).

Addendum – 5

Je suis en train de lire Les Combarelles de Michel Julien (éd. L’écarquillée 2017) consacré à l’art pariétal. Cette lecture me déporte vers d’autres ramifications dans la constellation d’images qui entourent ma pratique de la gravure sur pellicule. À dix-neuf ans, au moment de mes premières tentatives, je me plaisais à comparer la décision de graver directement sur de la pellicule avec celle, millénaire, d’utiliser une paroi rocheuse comme support de dessin. Et il y avait aussi le geste même de graver sur une surface qui résiste. Je voyais aussi une analogie entre mon geste de graver la pellicule et le geste de l’archéologue de gratter le sol pour découvrir les restes d’un passé enfoui sous une couche de terre. J’étais alors étudiant en anthropologie et je cherchais obsessivement à donner des racines millénaires à mes premiers pas cinématographiques.

La grotte des Combarelles, commentée par Julien, n’a pas de couleur, que des traits gravés dans la pierre. Ces gravures, c’est ce qui me touche le plus. J’ai également été très inspiré par les gravures sur pierre de Foz Coa au Portugal, dont j’ai utilisé quelques images dans l’installation vidéo et le film Berlin – Le passage du temps (2014-2018). Il suffit de jeter un œil sur les relevés des Combarelles, qui ouvrent et concluent le livre de Julien, pour comprendre l’importance que j’attache au «souvenir» de l’art pariétal.

Mais le livre de Michel Julien m’a intéressé sous un autre aspect dont je n’étais pas conscient jusqu’à maintenant. Il souligne fort justement que les «hommes des cavernes» ne vivaient pas dans les cavernes. Ils les visitaient pour d’autres raisons notamment pour y faire les gravures et les dessins qu’on désigne comme «art pariétal». Il se trouve que, le plus souvent, pour des raisons que nous ne pouvons connaître avec certitude, les hommes préhistoriques allaient exécuter leurs œuvres dans des coins éloignés et peu accessibles des grottes. Il fallait ramper pour les atteindre et courir certains dangers de se perdre, d’être surpris par des crues soudaines, ou de faire des rencontres inopportunes. Le corolaire de ceci est qu’aller voir ces images par la suite devait également constituer une expédition ardue et potentiellement périlleuse. On ne pouvait visiter ces œuvres aisément et fréquemment, elles n’étaient vraisemblablement pas faites pour être placées en permanence à la vue du plus grand nombre. Il suffisait, semble-t-il, qu’elles aient été faites et que, tout simplement, elles existent pour avoir la puissance métabolique dont je parle ici. Il est d’ailleurs bien ironique de constater qu’après leur découverte contemporaine et leur accessibilité à des cohortes de curieux, on ait été forcé par la suite d’en interdire l’accès, notamment à Lascaux, afin d’éviter des dégradations fatales.

…en clôturant Lascaux, nous admettons que les grottes n’étaient pas faites pour tant d’animation précipitée, nous leur rendons le désœuvrement pour lequel elles furent conçues, leur équilibre esseulé, car même au temps de Magdalène elles étaient faites pour baigner dans la solitude. (…) On suppose plutôt qu’ils s’y rendaient de façon rare. Alors, dehors, ils connaissaient qu’un lieu tout proche recelait des représentations irrécusables, occultées, exactement comme nous savons désormais que le ventre de la caverne renferme des fresques illustres que nous nous interdisons de voir. (opus cité, p. 63)

Pour satisfaire à la pulsion touristique, on a érigé, à côté des grottes véritables, des simulacres à l’identique qui peuvent être visités sans risque. Je ne peux m’empêcher de penser que, malgré l’exactitude des reproductions, quelque chose d’essentiel reste imperceptible pour les files de visiteurs qui passent devant ces images.

Ce qu’il y a de troublant lorsqu’on approche une grotte ornée n’est pas que la signification générale des œuvres résiste à notre connaissance mais qu’on nourrisse l’intuition qu’en pareille circonstance, nous aurions fait la même chose, peu ou prou, que nous aurions rampé nous aussi dans le dessein absurde d’aller offrir une gestuelle à l’obscurité, contre toute nécessité, une forme maîtresse et maladroite de notre esprit… (opus cité, p. 75)

Cela me fait aussi repenser à un passage lu, il y a de nombreuses années, dans La pratique de l’Art de Antoni Tapies (Idées / Gallimard 1974. Pp 269-270). Dans un contexte totalement différent, Tapies rapporte ceci :

Les Japonais savent fort bien que pour qu’un objet d’art remplisse sa fonction, il doit être entouré d’une certaine solennité, d’un certain mystère respectueux. C’est pourquoi ils gardent tous leurs objets cachés et ne les sortent que lorsqu’on est disposé à leur accorder l’attention qu’ils méritent. Alors apparaît un coffret de bois, admirable dans sa simplicité, et qu’il faut contempler. Puis on en tire un paquet enveloppé dans un tissu précieux, plié et noué avec un art raffiné. L’admiration accroît le mystère et la hâte de voir. Et l’on éprouve l’émotion de voir, comme pour la première fois, la pure existence des choses. Etc. Tapies continue longuement la description du processus de dévoilement de l’œuvre cachée jusqu’au moment final de sa contemplation méditative.

Il y a loin entre ce rituel raffiné et le fait de ramper dans le boyau d’une caverne, mais dans les deux cas, il y a une mise en scène de l’acte de voir qui se joue dans un rapport entre deux vecteurs contraires, la simple existence cachée de l’œuvre et les conditions de sa visibilité effective, force centripète et force centrifuge. Il semblerait que l’exposition ne va pas sans l’occultation et aussi que si des circonstances malheureuses ou malveillantes enferment des œuvres dans la réclusion et l’oubli, elles ne perdent pas pour autant cette puissance métabolique qui tient au simple fait d’exister ou d’avoir existé, et dont l’artiste vieillissant fait pour sa part une expérience inévitable et privilégiée.

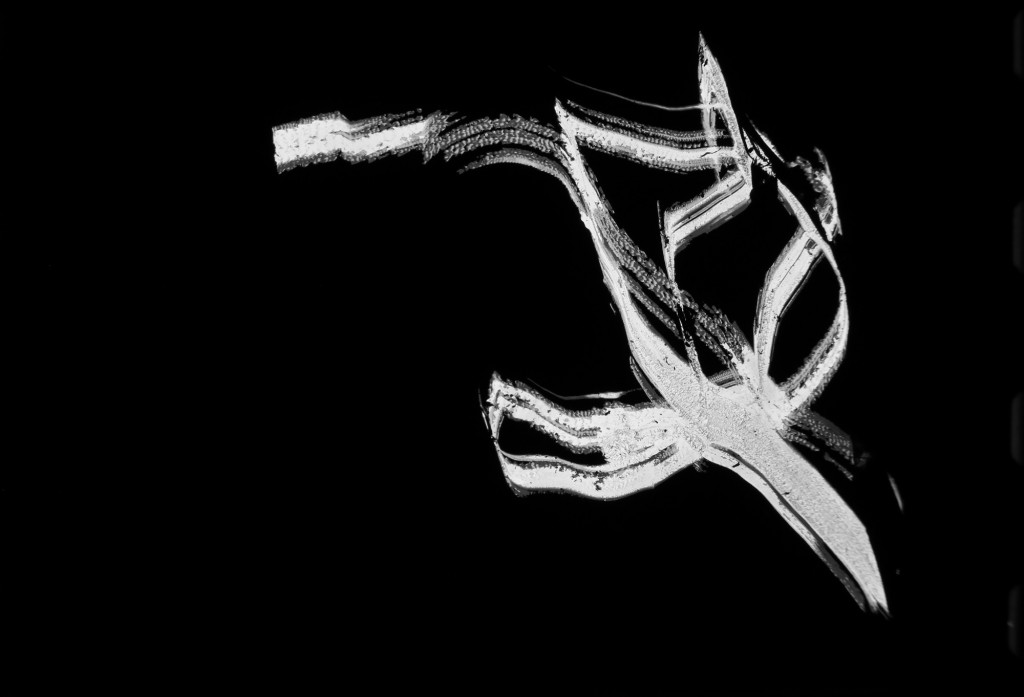

Partition graphique de Malcolm Goldstein (Gaumaneq; shaking with joy, 1993 pour violon et voix) inspirée par un poème innuit et basée sur un assemblage de diverses gravures pariétales préhistoriques.

Addendum – 6

Je pense finalement à l’artiste américain Jim Magee que j’ai eu le bonheur de rencontrer une fois il y a une douzaine d’années. Depuis plus de trente ans, Jim poursuit une œuvre solitaire et secrète, The Hill, dans le désert du Texas, à quelque distance de El Paso. Il s’agit d’un ensemble de quatre structures en pierre, placées en forme de croix comme une sorte de mausolée cérémoniel. Chacun des bâtiments est occupé par des sculptures très élaborées, constituées de rebus de métal soudés, de verre cassé et autres matériaux divers de récupération. L’ensemble est situé dans un endroit isolé, non visible de la route qui passe à proximité, et n’est pas ouvert aux visiteurs sauf, occasionnellement, sur invitation de Magee lui-même qui dirige la visite. Étant donné l’âge et la maladie, Jim s’est laissé convaincre qu’un livre de photos et de textes de son œuvre soit publié, James Magee – The Hill (Nasher Sculpture center et DelMonico Books, 2010). Simplement feuilleter le livre est déjà une expérience rare.

Jim Magee has been taking people he likes and trusts to the Hill since the late 1980, when he first began working on the buildings. These groups vary in size from one to four, with an occasionnal larger gathering. Since

the Magee Hill is – and has been for more than twenty years – «in progress», with active work taking place in one or the another of the buildings, each visit depends on the exigencies of that work. And each visit is an emotional journey for both Magee and his handpicked visitors, beginning with their long ride through the desert. Since he began to fill the buildings one by one with works of art, he has created narrative sequences for the visit that, like all succesful narratives, gradually gain power and emotional gravity as they progress. When his tour is finished – and the duration of each tour varies – he releases the visitors to the silence of the desert and to their thoughts. He simply walks away… Richard R. Brettell (opus cité p.103)